シビック・アクション研究

なぜ今シビック・アクション?

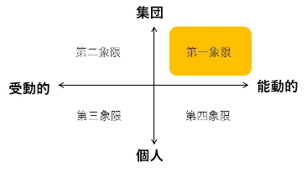

環境問題、貧富の格差、ジェンダー問題…。私たちの社会には様々な問題が山積しています。こうした社会課題には、問題を引き起こしている社会のルールを変えたり、新しい仕組みを創ったりしなければ根本的に解決できないものが少なくありません。社会の仕組みやルールを変えるためには、一人ひとりが日常生活の中でアクションを実践するだけでなく、他者と協働し、社会に積極的に働きかけるアクションを多くの人が実践することが重要です(右図の第一象限)。

こうした集団×能動的なアクションのことを我々の研究ではシビック・アクションと呼んでいます。例えば、地域で新しい仕組みを創るために関係者と話し合いをする、法制度や商習慣を変えてもらうために集団で意見を表明する(署名活動、デモなど)、問題解決に取り組む団体を組織する、そんな組織を寄付などで応援するといったアクションが挙げられます。

問題解決に向けたアクションの分類

佐藤真久、高岡由紀子(2014)ライフスタイルの選択・転換に関する理論的考察-多様なライフスタイルのシナリオ選択を可能とする分析枠組の構築-,日本環境教育学会関東支部年報, No.8, pp. 47-54を基に筆者作成

シビック・アクションを後押しするには?

「問題解決のためにシビック・アクションを実践してみよう!」という人の気持ちには、どんな要因が影響しているのでしょうか?我々研究チームではこの謎を解き明かすために、様々な調査を行ってきました。その結果、以下のようなことが分かってきました。

問題に対する危機感や個人の責任感を煽ってもあまり意味がない

「問題を解決しないと大変なことになる!」という危機感や、「自分がなんとかしなければ!」という責任感を煽っても、シビック・アクションの促進にはあまり繋がらないことが分かってきました。それよりも、対象となる問題への関心を高め、問題解決に向けた多様なアクションの種類や、シビック・アクションの重要性を知ることのほうが、アクションの促進に効くようです。

個人のアクションを重視しすぎるとシビック・アクションへの意欲が落ちる

「個人でできるアクションを地道に実践していれば、問題は解決するだろう」という認知は、他者と協働するシビック・アクションを重要だと思う気持ちを引き下げ、ひいてはシビック・アクションへの意欲そのものも下げることが分かってきました。

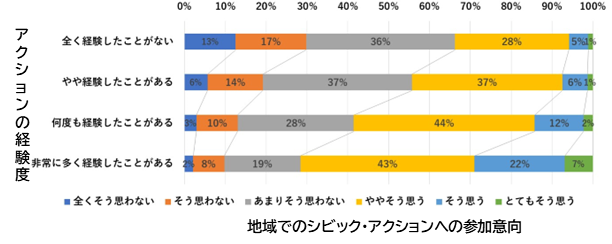

アクションの経験は大事、その経験への満足感はもっと大事

過去にシビック・アクションに類似する行動を実践した経験が豊富な人ほど、将来のシビック・アクションに対して前向きのようです(下グラフ)。やはり、経験は重要です。

しかし、何でも経験すればよいというものでもないようです。

これまでの調査では、過去のアクションへの満足度が低い人は、一度もアクションに挑戦したことが無い人よりも、将来のアクションに後ろ向きの傾向が出ています(※)。

※調査に興味がある方は「サステナビリティ・トランジションと人づくり -人と社会の連環がもたらす持続可能な社会-(森朋子:筑波書房)」をご参照ください。

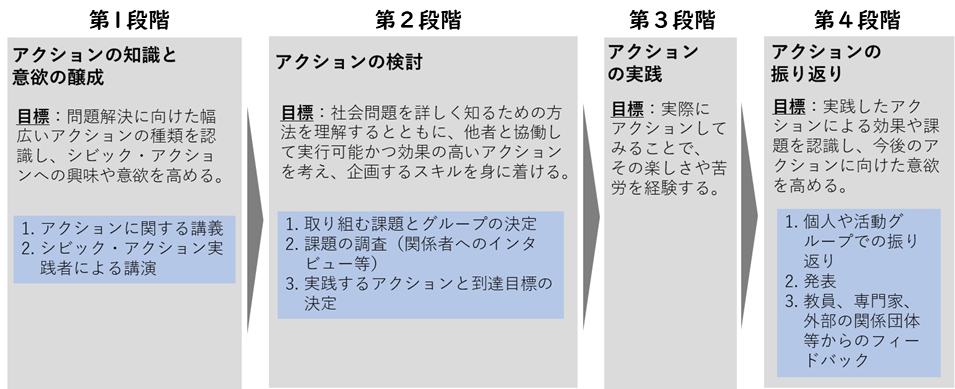

シビック・アクション促進プログラムの要件と流れ

これまでの研究成果から、シビック・アクションを促進する教育プログラムの要件を以下のように設定しました。

- 多様なシビック・アクションを認識できるようにすること。

- シビック・アクションに挑戦してみたいというモチベーションを高めること。

- 幅広いシビック・アクションの中から、問題解決に効果的で、かつ学習者にとって実行可能なアクションを戦略的に選ぶプロセスを重視すること。

- 学習者が学びやアクションの主導権を持つこと。

- アクションの成功・失敗を問わず、実践してみたシビック・アクションを丁寧に検証・フォローし、次のアクションに繋げること。

下図は、上記の要件を取り込んだモデル教育プログラムです。

プログラム導入事例その1:ドルトン東京学園

東京都調布市にあるドルトン東京学園では、2022年度に本プログラムを導入しました。プログラムの第1段階は中等部の学生全員が参加し、第2段階以降は「ラボ」と呼ばれる少人数の選択制クラスで実施しました。

このラボでは、学校に隣接する国分寺崖線で発生していたナラ枯れの問題に着目し、専門家や調布市役所と協力して、持続可能な国分寺崖線について地域の人に知ってもらうためのイベントを開催しました(下左写真)。また、伐採されたナラ枯れ木材をチップ化し、周辺施設で活用する仕組みを生徒が考えました(下右写真)。

地域ボランティアとの意見の相違から、ナラ枯れ木材のチップ化利用は断念しましたが、多様な人と協力してアクションを実践することの難しさ・楽しさを学びました。

プログラム導入事例その2:大田区立大森第六中学校

東京都大田区立大森第六中学校では2022年度以降、総合的な学習の時間を活用して、全校生徒を対象に本プログラムを継続的に導入しています。

2022度は、シビック・アクションを実践する活動家をプログラムの第1段階で学校にお呼びし、活動の面白さや苦労をお話いただきました(下左写真)。その後、「気候変動」「食品ロス」「平和問題」の3つのテーマに生徒が分かれてグループ討論を繰り返し(下右写真)、有効なアクションを検討するために各分野の専門家にインタビュー調査を行いました。

2023度は、引き続き「気候変動」「食品ロス」「平和問題」の3つのテーマを対象に、学校周辺のコミュニティを巻き込んだ具体的なシビック・アクションの検討を進めました。2024年3月には学習成果発表会を活用し、

プログラムの導入に向けて

ご紹介したプログラム導入事例1、2の他にも、いくつかの中学校・高等学校で本プログラムを導入いただいています。これらの学校では、モデル教育プログラムをそのまま導入するのではなく、学校関係者と十分な協議のうえ、各校の事情を踏まえてモデル教育プログラムを学校に合う形にカスタマイズしながら導入しています。

探究学習を進めるうえで以下のようなご要望・お悩みをお持ちの場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

- 調べ学習、グループワーク、発表という従来の探究学習から脱却したい。

- 探究学習を進めても、結局生徒から出てくるアクション・アイデアはありきたりの個人アクションばかり。

- 問題解決に向けた戦略的なアクションの発想を広げて欲しい。

- 社会や地域の問題に対して、積極的に行動できる市民を育成したい。